|

|

更新記録

2月

2/15

2/08

1月

1/29

1/21

1/07

2013年5月追記(2012年メモ)

2012年にやったこと

2012年は、2月15日を最後に更新が中断。仕事が忙しくなったのと、本HPの主要テーマである「日本語の起源問題」に対する興味が、(多分)一時的に失せてしまったことによる。もっとも、言語学への関心が無くなってしまったワケではなく、前から興味があった、インダス文字の解読についての論文を読んだりしていた。

最近、「インダス文字は、『文』を綴るための文字体系ではなく、物品の生産地や品質を表示するための印章システムの一種である」という説が、一部の専門家から提案され、議論になっている。例えば、Michael Korvink というノース・カロナイナ大の先生は、インダス文字の組み合わせの出現頻度を統計的に分析して、それが通常の文字体系とは異なるものだという説を述べている。

The Indus Script: A Positional-Statistical Approach Gilund Press (2007/12/12)

たった、94ページの薄い本だが、なかなか面白い。これに反論する学者は、例えば、インダス文字の出現頻度からエントロピーを計算して、他の言語と比べることにより、「やはりこれは象形文字と解釈できる」などど反論している。私もインダス文字には昔から興味があったので、文献を集めて自分で統計を取ってみようかと試みたりしていたのだが、本業が忙しくなって、途中で断念してしまった。

そうこうしているうちに、語彙の出現頻度分布について調べるうちに、Zipf の法則なるものに、行きあたった。(Wikipediaの解説参照)。これは、ウィキの記事にあるように、出現頻度が k 番目の要素が全体に占める割合は、1/k に比例するという法則で、単語の使用頻度についても成立するとされる。例えば、the の出現頻度が1位で、and が2位だとすれば、the と and の出現頻度の比は、1: 1/2 = 2 : 1 となることを主張する。

上に述べた、インダス文字の場合も、Zipf 則が当てはまるかどうかが、議論されている。Zipf 則が成立していないので、やはり、これは言語を表示したものではないという、議論がある。そもそも、象形文字体系においても、 Zipf の法則が本当に成立しているのかは、疑問というのが私の考えで、実際に日本語の文章で統計を取ってみた。結果は、日本語のような漢字カナ混じり文では、Zipf 則は成立しないと思われる。

Zipf 則は、物理現象でもあるハズなのに、私が調べた範囲では、Zipf 則の数理的解析を試みている研究者は、経済学に関わる人が多いようだ。それはなぜか、私の想像だが、例えば、Zipf 則が GDP の分布とか、資産保有額の分布とかの「経済秩序」に当てはまる例が多いからだと思われる。Zipf 則の解明は、経済格差の発生するメカニズムの解明に繋がるのではないかと、きっと、クルーグマン先生は考えたのかもしれない。

かくして2012年の夏を迎えた。

私事で恐縮だが、私自身は、半導体業界の末席に身を置く、かつて物理学を専攻した技術者である。2012年は、日本の半導体・電機業界の凋落が、誰の目にも明らかになった年だと思う。パナソニックの株価は500円に向い、NECは一瞬だが100円を切った。SHARPは、今にも潰れそうに見えた。SONYの稼ぎ頭は、なんと金融業ときたものだ。

電機・半導体産業の凋落は、身から出たサビ・盛者必衰の断りとしても、日本はお先真っ暗じゃないかという諦めに包まれた気分になっていた。こういう状況で、仕事が忙しいとはこれいかに、だが、要は、国内メーカーの新規投資は見込めない状況となったので、台湾に技術移転する作業の一端が、回ってきたのである。けっこう、ストレスの溜まる仕事だったが、グチをこぼす場ではないので、これ以上は書かない。

2012年の後半は、「諦めていても仕方ない。ダメならダメで、何がどうダメなのか勉強しようじゃないか」と、やたらに、経済関係の勉強をすることにした。半年の間に30冊くらいの本を読み、日経ビジネスなど各種Webサイトの記事を読みまくり、日銀や内閣府などの官公庁から公開されている多くのデータを見て、自分でグラフを描いたり、相関関係を調べたりした。

やがて、民主党政権が倒れ、アベノミクスが始まった。

この間、自分なりに考えたこともあるので、いつかまとめてみたいと思っている。

以上が本年のまとめだが、最後に一言。

11月17日に待ち望んでいた エヴァQが公開。

ようやく、「エヴァの呪縛」から解放された。

もうエヴァを見ることはないと思う。

2月9日から15日 なかなか吉浦ワールドから抜け出せない

「イヴの時間」の監督、吉浦監康裕の処女作「我ハ機ナリ」、出世作(?)「キクマナ」を youtube で発見。「キクマナ」は難解だが面白い。後の作品の素材となるシーンが沢山出てくる。一方、「我ハ機ナリ」は雑な作りの失敗作だと思う。新たに判明したことがあって、記事を更新した。なかなか吉浦ワールドから抜け出せない。監督のインタヴュー記事で面白いというか、ちゃんと中身があるのは、GIGAZINE掲載のもの だと思う。最近の作で面白いと思った映画として、Thank You for Smoking (2006年)を挙げている。私は、けっこう ミーハーなので、さっそく見てみた。確かに面白いのだが、さほどどとは思わない。ツボが分からん人だと思った。

明日からは、無理・・・として、今週末からは、こんどこそは、言語学に復帰しよう。

2月8日 やっと言語学に復帰できる!

次回更新は、おそらく、2月末(目標)。

1月29日 人工知能はプロ棋士に勝てるか?

1月21日に、米長が「ボンクラーズ」なる将棋ソフトに負けたこと、かねてから愛読していた円城塔氏が SF を書いたにもかかわらず、芥川賞を受賞したこと、「イヴの時間」というアンドロイドと人間の交流を描いたアニメについて書いた。これらの話題は、一見、何の繋りもないようだが、思い返してみると、「人工知能」が共通テーマじゃないかと気付いた。円城塔の小説には、しばしば奇妙奇天烈な人工知性体が登場するし、計算可能性もしくは不可能性が、何かの暗喩として語られる。

そうなのである。私は、人工知能が登場するSFが好きなのだ。

さて。

将棋ソフトとて、たとえ機能が限定されているとはいえ、人工知能技術の立派な応用例である。米長将棋連盟会長敗北の報に接し、「人工知能はプロ棋士に勝てるか?」という問題について考察してみようと思い立った。人工知能も将棋もプロの棋士の方々も好きな私としては、興味津々のテーマである。「既に、コンピュータがプロ棋士を負かしたではないか。今更何を言っているんだ。」と思われる方がいるかもしれないが、米長会長は、8年前に引退した元プロ棋士である。人工知能 vs プロ棋士の闘いは、これからが、本番である。

「コンピュータは何手先まで手を読めるのか?」

ということを考えてみたい。例えば、計算機が50手先まで完璧に局面を見通せるようになってしまったら、もはや人間に勝ち目はないと思う。

この問題の正解を知っている人は、多分、まだどこにもいないと思う。しかし、前提を単純化すれば、ある程度、定量的議論は可能である。

1手ごとの可能な指し手の数(選択肢の数)は局面によって異なるが、全局を通した「平均値」を考える。その数を Mc とする。添字の C は Choice の C のつもりである。N手先まで読むとなると、Mc のN乗通り(以下、Mc^N と表記する)の選択肢が生じる。N が大きくなると、この数字は、文字通り指数関数的に増加する。これらの指し手の組み合わせに対して、戦況の優劣を正確に表す点数を付けることができれば、自分の手番における最善手を決定することができる。

「時間さえ掛ければ」、それが「可能」であることは、明らかである。(ゲーム理論におけるなんとかの定理がどうしたこうしたという話しは略。)

しかし、我々の人生も、対局時間も有限であり、コンピューターの計算時間はゼロではない。自分の手番の時に、何通りの組み合わせの選択肢を計算できるかは、以下に述べるように、大雑把な数字を出すことができる。この数を、Mp とする。添字の P は Procedure (処理)の P のつもり。

考慮時間内に N 手先まで読めるとすると、Mp (決められた時間内に読める手数)= Mc^N (読むべき手数)なので、これから N を求めると、

N = log(Mp) / log(Mc) (Mp: 1手に計算できる指し手の選択肢の数。 Mc: 1手ごとの可能な指し手の選択肢の数の平均値)

となる。これが計算機には何手先まで読めるかという問題の大雑把な答えである。

コンピュータは1秒に何手読めるか? (Mp の値について)

プロ棋士の佐藤康光九段は、「1秒に1億3手読む男」と言われている。これは、以前に紹介した世界チェスチャンピオンのカスパロフを負かしたIBMのスーパーコンピュータ "Deep Blue" が1秒に1億手読むとされるのを踏まえての「キャッチフレーズ」である。佐藤九段は、「Deep Blue よりも3手先が読めるんだぞ」というわけである。 佐藤自身は、「私は1秒に1億手も読めません」と言っているそうだが、後で述べるように、プロの棋士は、1秒に1億手読むコンピュータよりも、「実質的には」、遥かに高速の演算を頭の中で行なっている。一方、米長に勝った「ボンクラーズ」は、1800万手、渡辺竜王に善戦した「ボナンザ」は、400万手だそうだ。(以下、大きな数字は指数表示する。)

Deep Blue: 1.0 E 8 (手/sec)

ボンクラ: 1.8 E 7 (手/sec)

ボナンザ: 4.0 E 6 (手/ sec)

と言われても、ピンと来ない数字なのでこう考えてみる。仮に、クロック周波数 1GHz の計算機が、1クロック内に1通りの選択肢を処理できるとすれば、1秒あたり 1.0E 9 手を読めることになる。さすがに、そこまでの性能は出せないないようだ。おそらく、形勢を判断する評価関数(点数)の計算に時間が掛かるためではないかと思われる。

対局の持時間を、プロ並みに、5時間とする。将棋の平均総指し手数は、115手だそうなので、相手が考えている間も考慮時間に使えるとして、自分の手番1手に使える考慮時間は、5時間 x 2 ÷ (115手/2) = 630 秒 となる。約10分である。(厳密にはおかしいが気にしない。)

ここでは、コンピュータの処理速度を、Deep Blue と同じく、 1.0 E 8 (手/sec) とする。なにしろ佐藤康光九段の棋力も、Deep Blue を基準に評価されているので、私もそれに見習うことにした。1手に与えられた考慮時間は 630 sec なので、与えられた考慮時間内に、

Mp = 6.3 E 10 通り

の選択肢を処理することができる。630億通りである。「もの凄い数だ!これでは人間が適うわけないぢゃないか!」・・・と思うかもしれないが、何手先まで見通せるかという問題の前では、実はさほどの数とは言えない、という事を次に述べる。

局面における選択肢の数 (Mc について その1)

難しいのは Mc の値である。

うーん、どうしようかと考え込んだが、上記ネタ本に参考になる数字が書いてあった。なんでも、チェスの場合は、初手から終局まで、10の120乗の手数の組み合わせがあるそうだ。将棋の場合は、大きく増えて、10の220乗から260乗の間、囲碁だと更に増えて、10の360乗に達するそうだ。囲碁では、人間と互角に戦える強力なソフトがないのは、この膨大な数の選択肢を処理するのが難しいためらしい。

囲碁については、この数字の検算は簡単だ。盤の升目の数は、19x19 = 361。石の取り合いを無視すれば、石を打てる升目の数は、一手ごとに1マスずつ減っていく。例えば3手進んだ場合の可能な選択肢の数は、361x(361-1)x(361-2)通りとなる。

囲碁の場合、1局の平均手数は、215手だそうだ。(ウィキに書いてあった。)なので、上の計算を、215手分続ければ、終局までの全組み合わせ数が得られる。計算すると、4.5E360 手となった。確かに、10の360乗くらいの大きさになる。これだけの組み合わせの手をしらみつぶしに調べれば、囲碁必勝法が発見できるワケだが、それは「実質的に不可能」である。宇宙の年齢は、146億年だそうだが、これは、4.6 E 17 秒でしかない。1秒に1億手読めても、囲碁の必勝法を極めるには、1E 352 秒掛かってしまう。10の360乗などという膨大な数の処理を可能とする技術は、人類には知られてない。

一方、チェスの 1E120 通りという数字はどうだろうか?

この数字もやはり膨大な値であり、従って、チェスの必勝法を計算機で求めることは、現在でも「実質的に不可能」である。しかし、今や、人間はチェスではコンピューターには勝てなくなってしまった。これはなぜかという事を、上で導いた公式に従って考えてみる。

チェスについては、平均手数が80手だそうだ。上の近似式に当てはめれば、

1 E 120 = Mc^80

なので、1局面における選択肢の数 Mc を求めることができる。Mc=31.6 手である。チェスの場合は、持ち駒が打てないので、指し手が進むと動かせる駒の数が減ってしまい、このような近似が妥当かどうか疑問があるが、一方、駒の数が減ってくると、クイーンやルークを動かせるスペースの数は増えるので、案外とこんな数字かもしれないという気はする。

将棋の場合は、1局の手数の平均が115手なので、同じ計算をすると、Mc = 82 〜 92 手となる。チェスの場合の 2.6〜3 倍である。

これで、「計算機は何手先まで読めるのか?」という疑問に答えるネタとなる数字が、一応は、揃った。将棋については、Mc として、平均値 の87手という数字を用いることにする。

Deep Blue が何手先まで読めるか計算すると、上式より

1.チェスの場合:

N = log (630sec x 1 E 8 手/sec) / log (31.6 手) = 7.2 手

2.将棋の場合:

N = log (6.3 E 10 手) / log (87手) = 5.6 手

となる。将棋にしてもチェスにしても、5〜7手先までしか読めないのであれば、世界チャンピオンや永世棋聖が負けるハズはないことは、明らかなことである。

上の計算は、すべての指し手の可能性を、律儀にすべて調べ上げるという、馬鹿マシンについての数字である。実際のマシンは、もっと賢いソフトを走らせて、選択肢の数を絞り込んでいる。

結局何手先まで読めるのか ? (Mc について その2)

ここで保木氏が著書で述べていることを簡単に紹介しておく。ボナンザのアルゴリズムに関する基本事項は、ボンクラーズにも当てはまると思われる。私には他の将棋ソフトがどういう仕組みで動いているかは分からないが、下記のことは、ソフト全般に関して当てはまることかと思われる。

「手を読む」ということは、ある指し手の組み合わせに対して、戦況を分析・評価することである。ソフトは、局面の状態に対して、局面の点数を出力する関数を備えなければならない。「局面の状態」をどう把握するかは、人間にとっても難しい問題であるし、まして、その局面にどのような点数を付けるのかは、もっと難しい。プロでも、同じ局面をどう判断するか、人によって意見が分かれることは、よくある。

ボナンザに実装された局面評価関数(局面の点数付けプログラム)は、持ち駒や相互の駒の配置など、なんと2万種(!)の項目を元に算出され、どのように点数を計算するかは、過去に指された6万局の実戦棋譜を読み込んでマシンに自動学習させて最適化したそうだ。

こうなると、いかにも、「人工知能」という感じがする。かつ、ボナンザにおいては、指し手の選択肢をプログラマーのセンスに任せて絞り込むことをせずに、律儀にすべての選択肢をしらみつぶしに考慮する方式(全幅検索と呼ぶ)が採用されている。

ここが、今までの将棋ソフトと違うところなのだそうだ。上の簡単な計算で示したように、1手あたりの選択肢の数を減らさないと、先まで読めないワケである。今までの将棋ソフトは、それなりに将棋が強い人が参加して開発されてきた。「こういう手は考慮の対象外とする」という基準を設けて、膨大な選択肢を削減する刈り込みを行うアルゴリズムが採用されていた。この選択基準の善し悪しが、ソフトの棋力を決める重要な要素とされてきた。

しかし、実は、それがよろしくなかったのではないかというのが、保木氏の発想なのである。実際、今までのソフトとは一味違う強いソフトが出来たのだから、保木氏の目論見は見事成功したわけである。しかし、他のソフト開発者の方々のために言っておくと、保木氏自身は、「他のソフトよりも圧倒的に強いか、全く歯が立たないかのどちらかだと思っていたのに、互角な強さに過ぎなかったのが予想外で残念」という意味のことを述べておられる。

さて。

「しらみつぶしの全幅探索方式」を採用したとして、何の工夫もなければ、先まで読める手数がせいぜい 5〜6手止まりであることは、上で見た通りである。そこで、保木氏は、将棋のセンスに頼らず、「この選択肢については、先を検討しても無駄であること」を判別する手法を駆使して、選択肢を減らすことに努めた。

具体的にどういう手法なのかは、実はよく分からない。保木氏の著書では、「α-β法」なるものが解説されていて、これは私にも理解できた。しかし、他に、Null-move 法とか、Futility 法とかを併用したとあるのだが、専門的すぎるので説明は略すとのこと。全くの専門外なので、これらの手法が、今までの将棋ソフトと比べて、どのような独自性があるのかは、私には分からない。

保木氏の解説を読んで、ゲゲと思ったのは、これらの手法によって、「選択範囲を90%以上、削減できる」という記述である。 これを Mc の値の計算にどう取り入れるか悩んだが、エイヤと、これまた単純に、選択肢の数が 10% になるものとした。するとMc の値は、チェスについては、なんと 3.2 手、将棋については、8.7手以下に減らすことができることになる。Mc がどのような値を取るかが、この考察モドキの核心となるのだが、残念ながら、この数字の根拠が乏しい。

これらの数字を用いて、計算し直すと、

1. チェスの場合: N = 21.6 手 (Mc = 3.2手)

2. 将棋の場合: N = 11.5 手 (Mc = 8.7手)

となる。

人工知能はプロに勝てるか?

保木氏は、チェスのプログラミングを参考にしたそうである。そもそも、全幅検索にしても、チェスで有効性が実証されていた手法とのこと。Deep Blue が何手先まで読めたのかは不明だが、ボナンザと類似したアルゴリズムを採用していたとして、上の計算結果を信じれば、カスパロフは、21手先の形勢判断を元に指し手を選択するマシンに敗北したことになる。将棋については、私自身のボナンザとの対戦に基づく感覚では、局面によるが、確かに、10手先くらいは読んでそうな気がする。但し、上の数字 N = 11.5手は、Deep Blue 相当の高スペックマシンが約10分考えた場合という前提である。

もし仮に、Deep Blue の1000分の1の処理速度のマシンが30秒だけ考えたとすると、 N = 6.9 手となる。これはこれで、なんとなく、「そうかも」という数字な気がする。いい加減だが、分からないものは仕方ない。ボナンザの「思考ログ」が取れれば、こういう計算がどの程度正確なのか分かるのだが、私はそういう技は持ち合わせてないのが残念である。

長々と書いてきたが、結論である。

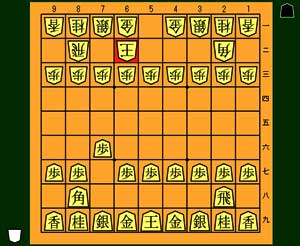

| 右は、先まで読める手数を決めた時に、計算機にどれくらいの処理速度が要求されるかを計算したものである。1手における指し手の選択肢数は、刈り込みアルゴリズムによって、10分の1に削減できるものとした。 Deep Blue は、チェスだと22手先まで読めるが、将棋は選択肢の数が多いので、12手先くらいまでしか読めない。 プロの棋士に勝つためにはチェスと同じく22手先まで読まなければならないとすると、マシンに要求される処理速度は、Deep Blue の10億倍となる。10億倍である。 かなり遠い将来まで、そのようなマシンの開発が可能とは、私には思えない。 よって問題は、選択肢の数をもっと絞り込める、画期的なアルゴリズムの開発が可能かどうかということに帰着する。 |

|

私の結論は、「人工知能は、まだまだプロには敵わない」である。人間は、選択肢の絞り込みを「大局観」という謎のアルゴリズムによって行なっている。人工知能にそのような機能をもたせることができるのか、そもそも、そのようなアプローチを取ることが人工知能技術の改良・開発にとって意義があることなのかという問題である。人間の思考をシミュレートできるかどうかという問題の具体例としては、面白い課題かもしれない。

書き足りないことはあるが、それは又の機会ということで、取り敢えず本稿は、祝!芥川賞受賞、円城塔の短編の一節を引用して終えることにする。

| ただし私は、計算機ではありえない。 たとえば私は、膨大な素因数分解を既知、未知のアルゴリズムによらず、直感でこなす能力を生得している。 そんな作業は児戯に等しい。それが、私がただの計算機には留まらないことの、一つの傍証。 私は、それがアルゴリズムではないことを知っている。 もしかして私が感情や気持ちを持っていることを示す、何かの傍証。 |

||

円城塔 「ムーンシャイン」より 年刊日本SF傑作選「超弦領域」所収 |

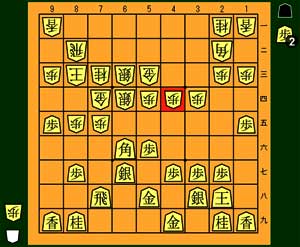

|

1月21日 HP更新が遅れている件について 注文していた、G. Clauson の労作、”An Etymological Dictionary of Pre-13th-Century Turkish" が届いた。1000ページ近い大著である。Clauson は、反アルタイ説の立場を取る碩学だ。さっそく気になっている語彙を調べるが、記述が少なくてガッカリ。まあせっかく購入したのだから、せいぜい有効活用しよう。 しかし、HP 本文の更新は再び、遅延しつつある。先週から今週にかけて、ささやかながらも、私にとって面白いことが色々と起きたためだ。 まずは、将棋のことである。 米長永世棋聖、将棋ソフトに敗北 去る1月14日、「電王戦」という年1回開催される企画イベント(?)において、米長棋連盟会長と将棋ソフト「ボンクラーズ」が対戦し、なんと、米長が負けてしまった。各メディアで、それなりに大きく取り上げられたようので、ご存知の方も多いと思う。 「ボンクラーズ」とは、フザケた命名だと思われるかもしれないが、開発者の言によれば、「ボナンザ」をクラスター化したということから名付けたものだそうだ。「ボナンザ」は、将棋ソフト開発史における革命といって過言ではない、画期的なソフトである。 面白いのは、「ボナンザ」の開発者が、博士号を有する理論化学の研究者で、「将棋ソフト業界」における「素人」だったことだ。なんでも、数値シミュレーションを駆使して新規な化学反応を探索する研究をやっているらしい。更に面白いのは、この人(保木氏)ご自身は、とても将棋が弱いことである。テレビ番組で、将棋を指すのを見たことがある。おそらく、10級くらいの腕前(駒の動かし方を知っているのに毛が生えた程度)しかない。 「ボナンザ」は、2007年3月に、渡辺明竜王と公開対局したが、「予想通り」、渡辺竜王が勝利を収めた。しかし、予想と違ったのは、「ボナンザ」が、良い勝負をしたこと、それどころか「こういう指し手をしてこられたら負けていたかもしれない」というところまで、最強棋士の一人、渡辺竜王を追い詰めたことだった。興味のある方は、「ボナンザVS勝負脳」(保木邦仁・渡辺明 共著)を読まれると、よい。ただし、保木氏によるアルゴリズムの解説は難しい。(「ラグランジェの未定係数法」と言って誰が分かるのだろうか。) 私も 昨年は「ボナンザ」とよく対戦したが、確かに強い。3割くらいしか勝てない。しかも、私の考慮時間は無制限、「ボナンザ」は30秒のハンディを付けてのことである。 「ボナンザ」と対戦して思うのは、指し回しに「個性」が感じられるということだ。将棋用語で「棋風」と言う。「超強気」「攻め120%」という感じなのである。将棋ソフトというと、駒得重視の手堅い将棋が特徴だったのが、「ボナンザ」は大駒を平気で捨ててくる。特に角があまり好きではないようである。 実は、渡辺竜王との対戦で敗北したのも、その攻め気満々の「棋風」が災いして、「いったん自陣を固めておくべき」という局面で攻めに出て自滅したのだった。「ボナンザ」の「棋風」を事前に研究していた渡辺竜王は、「ボナンザなら、ここで攻めてくるに違いない」と「読んでいた」そうである。ソフトらしからぬ、「人間臭い」負け方である。 その対局から4年、「ボナンザ」の強化バージョンである「ボンクラーズ」が、米長に挑んで、勝利を収めた。現役棋士に言わせれば、その実力は「まだまだ」とのことだが、少なくとも10年以内には、現役トップ・プロが公開対局でソフトに敗北する日がやって来るのではないだろうか。 米長VSボンクラーズが、どんな将棋だったのか、簡単に紹介する。私にとっては、歴史の節目の重大事と思われることなのである。

将棋の話しに戻る。 手に汗握る、両者ガップリ組んだ対戦とはならなくて、米長が脆くも敗北したかのように見えるという点で、私はどうしても、ディープブルー vs. カスパロフの最終局を連想してしまう。 米長が採用した作戦は、一応、私にも理解できるものだが、それでも、あのような展開になるのだったら、ソフトの弱点を突くような、いわば本道から外れた差し回し(邪道とはまでは言わないが)ではなく、もっと堂々とした布陣で戦って欲しかったと思う。 円城塔が芥川賞 今年の芥川賞と直木賞が決まった。文学賞の受賞者には、トンと興味はないのだが、円城塔氏が芥川賞を受賞したのは嬉しい出来事だった。

このように天才は、忽然と颯爽として現れてくれるんだと思った。さっそく「ペイル・コクーン」と「水のコトバ」も見た。「キクマナ」は残念ながら、予告編しか見られない。 今年には、新作、「サカサマのパテマ」が公開されるそうだ。公式サイトに寄せられた監督のコメントによれば、「女の子が男の子と、男の子が女の子と出会う物語です」とのこと。舞台は、「どこまでも坑道が続く地下世界」。推測するに、「イヴの時間」が「水のコトバ」のリメイクであるのと同じ意味での「ペイル・コクーン」のリメイクのような気がする。「凄く王道で、でも、凄く変な物語です。」だそうだ。「凄く変」に期待している。しかし一方で、不安も感じる。(どうか新海監督のようにはなりませんように・・・。) 「イヴの時間」は、私にとって、短時間のうちに3回以上見た稀な作品で、見れば見るほど、謎が深まるというか、分からないことが多い作品でもある。あれこれと作品について論じたい衝動があるが、それは現在作成中の別稿で吐き出すことにする。 かくして、またしても、HP本文の更新は中断することになってしまった。今月末には更新記事はUPできない・・・かもしれない。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1月7日 去年の続き

前回は、国立民族博物館で開催された国際シンポジウム「アジア・太平洋諸地域言語の歴史研究の方法 -日本語の起源は解明できるのか-」について触れ(リンク先はこちら)、ロベーツおよびホイットマン両氏の説を紹介した。ロベーツは、日本語アルタイ起源説、ホイットマンは、日朝同源説を取るようである。講演を聴講したワケではないので、詳細不明なのが残念である。公演録が出版されれば是非とも入手したい。

今回は講演者の一人、マーシャル・アンガーについて紹介する。著書によれば、氏は日朝同源説に傾いているようだが、下に引用する講演要旨は、いささか歯切れが悪い。

赤文字で示したのは、いささか異論ありの箇所。講演を聞いたワケではないので詳しい論評はしないでおく。しかし、上記の

「日本語と他の言語との系統関係を探り続けることで得られる知識は、たとえ不完全なものだとしても、日本語が孤立言語であると結論づけてしまうよりも、言語学的に貢献するところが大きい。」

というのは、その通りだと思う。(少しだけ文章を変えた。)だからこそ、たとえ結論が出ないかもしれないと思いつつも、私も楽しみながら、このような記事を書いている。この2年間は、そのような「楽しみ」を一時見失ってしまっていた2年だった。

そのうち、ヴォーヴィン説もアンガー説も取り上げることになると思う。現在、本文の方では、スタロスティンのアルタイ説を検討中で、2年も放ったらかしにしていたが、現在、続きの記事を執筆中である。なるべく早いうちにUPしたい。

2012年最初の書き込みなので、新年らしい(?)話題をヒトツ。

将棋で初笑い

言い訳 TOPページでも言い訳したが、なぜこんなものを人前に晒すのか? 漢文の参考書に載っていた以下の文章がその動機を完璧に説明してくれている。 以下はその読み下し文である。 「若き時に書を読めば、良く記憶して、しかも用無き事を苦しむ。 中年に書を読めば、用あることを知りて、しかも遺忘(忘却)を憂う。 故に、ただ書を著す一事あるのみ! ただに自己の手筆を経て、以って忘れざるべきのみならず、またかつ、これによって簡編を捜閲して、遍く幽僻に及ぶ。 先の忘却するところ、今ことごとく心に留め、皆、我が用となる。」(ハズである。) (謝啓制 「五雑俎」より) というのが、HP開設当初の趣旨だったが、このHPの記事を知って頂いたのがキッカケになって、何人かの、かけがいのない知己を得ることができたのは望外のことだった。時々、というか、しばしば筆者の興味の赴くままに記述が脱線してしまうが、本HPのテーマは、あくまで、「日本語の起源問題をネタにして比較言語学という学問の面白さを味わい尽くすこと」にある。

|

||||||||

過去帳

| 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | ||||